変形性関節症(OA)とは、関節の軟骨が擦り減ることから始まる、一連の関節障害を示す疾患で、慢性の関節炎(滑膜炎)や関節の変形による痛み、様々な程度の歩行障害を起こすことが知られています。

ある報告では、10歳以上の犬の45%で変形性関節症(OA)の罹患があるとされる一方で、動物病院受診理由の百分率では、運動器疾患は全国平均で10%前後というデータがあります。つまり、中年齢以降で半数近い罹患率があるOAにも拘らず、動物病院を受診している犬達が少ないという事を意味しています。

なぜ、OAの受診率が少なくなってしまうかというと、OAのとある特徴が関係しています。

それは、発症していても重症化するまでは症状(跛行)が明瞭に出ないという特徴です。このため、早期の段階では、飼い主からも獣医師からも気付かれづらくなってしまっています。

OAの早期発見が難しい理由

- 進行しないと跛行を認めない。

- 進行しないと検査で検出ができない。

- 初期症状に、散歩意欲や元気の低下などを認めるが『歳』との区別がつきづらい。

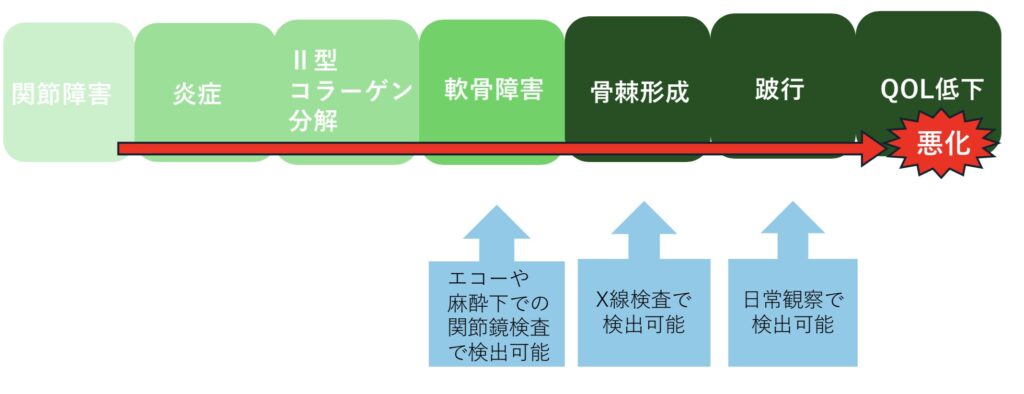

OAの進行過程と一般的な検査方法

上図は、関節障害の発生から跛行に至るまでのOAの一連の変化と、各検査のOA検出可能時期を時系列で示しています。

様々な原因で発生する関節障害から、炎症→Ⅱ型コラーゲン分解→軟骨障害と変化が進むOAですが、本来の『炎症』という反応は、組織の『修復』のための足場作りとしての機能を担っています。したがって、例えば捻挫などで関節障害が発生した場合、炎症反応によって、通常は、関節の修復作業が始まり関節障害は治癒します。

しかしOA症例では、関節障害の原因が持続的に発生しているため、『炎症』も慢性化してしまいます。

この炎症の慢性化に問題があります。

修復を目的をした正常な炎症反応の中では様々な修復作業が進んでいます。作業の一つに、ダメージを受けた軟骨の除去や修復細胞の通り道を作るために、関節軟骨を溶かすという作業があるのですが、慢性化した炎症の中では、この作業が問題を起こしてしまいます。『修復』<『分解』という現象が起こります。

これによって、Ⅱ型コラーゲンの分解が優勢となり、その状態が慢性の炎症下で継続することで軟骨障害が発生し、OAにまつわる様々な問題の土台が整います。関節は軟骨がある事によって正常に動けるため、軟骨障害のある関節を動かす度に関節のトラブルが蓄積し、次第に骨棘形成→跛行→慢性疼痛→活動性の低下などの生活の質(QOL)の低下に繋がっていくのがOAの本質と言えます。

このように、跛行などのわかりやすい症状(日常検査で検出可能)が現れるまでは、水面下で進行するOAに対して行われる検査は以下のようなものになります。

主力の検査:レントゲン検査

上図の青い矢印で示している、日常検査で検出可能な跛行や疼痛反応が現れる前段階(骨棘形成)でOAを診断する検査です。負担の少ない検査ではあるものの、程度の軽い骨棘の場合は一回の検査で発見できないこともあります。

現時点では最も早期診断の検査:関節鏡検査(またはエコー検査)

骨棘形成期のさらに前段階の軟骨障害期に診断ができる麻酔下での検査です。しかしながら、この次期は症状が出ていないため、どの関節に障害が出ているかはわかりません。わざわざ全身麻酔の負担をかけてまで、当てずっぽうに関節内に関節鏡を挿入する事はできないため、OAの臨床検査としては現実的とは言えません。さらには軟骨障害がすでに始まっているという点では早期診断とは言えない検査です。(無麻酔で実施可能なエコー検査に関しては別の機会にまとめてみようと思います)

では、OAの早期発見はお手上げなのか?

近年になって興味深い臨床検査が実施可能となったのでご紹介させていただきます。

上述のようにOAの始まりとなる軟骨障害ですが、慢性化した炎症の中で、軟骨成分のⅡ型コラーゲンの分解が修復を上回ることで発生します。Ⅱ型コラーゲンが分解されるとCⅡネオエピトープ(CⅡNE)という物質が生じる事は以前からわかっていたのですが、これを正確に測定することは難しかったようです。その後、研究が進み、サンドイッチELISA法という特殊な手法で測定感度が上がった事をきっかけに、日本大学での臨床検査が積み重ねられ、2024月8月から臨床検査として確立されるに至りました。

これまでは、どんなに早期の診断であっても軟骨障害期まで診断ができなかったOAですが、CⅡNEが測定できるようになったことで、その前段階の『修復』<『分解』期(Ⅱ型コラーゲン分解期)でOAの始まりを検出できるようになったということはOAの早期診断に大きな意味を持つことになります。

水面下で進むOAの進行を最小限に留めたり(外科)、進行速度の緩和(内科)の対策が、症状が悪化する前から根拠を持って始められる事になります。

現在のところ感度60%、特異性83%という検査成績なのですが、これは臨床検査としては一般的に十分な成績と言えます。

- 感度とは、100頭のOA症例で検査すると60症例が検査で引っかかるという検査感度

- 特異性とは、100頭で異常値が出た場合で、本当にOAなのが83頭という検査信頼度

本検査が活用できる疾患

○パテラ(膝蓋骨脱臼)

小型犬では、跛行などの症状はないけど膝のお皿が外れてしまう疾患(パテラ)を抱えているコが多く認められます。小型犬に限定した場合、なんら問題もなく生涯を過ごせるの事も多いのですが、時間経過とともに著しいQOLの低下が発生する事もあります。どちらに分類されるかに明確は見分け方はなく、極端にいうと現在のところは各獣医師の予測(詳しくはコチラ)になります。このような場合、CⅡNEの推移を見ながら病態の進行を把握することで、予測に頼らない判断をする事に活用できるます。

○大型犬の関節疾患(膝、股関節、肘など)

大型犬においてはOAの発生率が小型犬と比較して多いのですが、OAの特徴上、晩期まで跛行や痛みは出ません。また、四つ足歩行の犬達にとっては、仮に一つの足が痛くても、上手に3本の足でかばって歩くため、痛みが出ていても、人(飼い主や獣医師)が気づいてあげられない場合もあります。慢性的な痛みから、やがて散歩や遊びの意欲が減っていき精神的にも歳をとってしまったりもします。大型犬の場合は、中年齢以降は健康診断の一貫としてCⅡNEの測定にも意義がありそうですね。

人の4倍の速さで歳を取ると言われる愛犬達。少しでも穏やかに歳を取れる事を願いつつ、こうした新しい検査の力もたくさんご紹介できればと考えています。

ご興味のある方はスタッフまでお問い合わせください。