犬の前十字靭帯断裂について

前十字靭帯断裂とは?

犬の膝関節は、主に4本の靭帯と支帯と呼ばれる軟部組織によって安定性が保たれています 。なかでも前十字靭帯は非常に重要な靭帯で、膝関節の安定性において最も大きな役割を担っています。

前十字靭帯断裂の原因は未だはっきりとしていません。さまざまな要因により靭帯自体の劣化(変性)が生じる事で断裂してしまう変性性疾患の一つと考えられています。断裂の助長因子として、肥満や加齢、ホルモン疾患や特定犬種、膝に過度な負荷のかかる運動の繰り返しなどが挙げられており、人のようにスポーツでの外傷性断裂とは病態が異なります。

前十字靭帯が緩んだり切れてしまうと、膝関節が不安定になり、関節内構造物の軋轢や過度な牽引による関節炎、半月板損傷などの合併症が誘発されます。放置すると、OA(変形性関節症)が進行し、痛みが慢性化することで、歩いたり走ったりすることに対して徐々に苦痛を覚えるようになってしまいます。

診断について

前十字靭帯断裂が疑われる場合、まず以下のような診察・検査を行います。

| 問診 | いつ頃から、どのような症状が見られるかなど、詳しくお伺いします。 |

| 歩様検査 | 歩き方や、足を着く様子などを観察します。 |

| 触診 | 膝関節の腫れや、不安定性や痛みの確認をします。 |

| X線検査 | 関節内の炎症所見、脛骨の前方変移、靭帯断裂以外の膝疾患の評価などを確認します。 |

| その他の検査 | 前十字靭帯断裂を疑う場合の重要な鑑別疾患として、関節腫瘍(骨肉腫、滑膜肉腫、組織球肉腫)やIMPA(免疫介在性多発性関節炎)、感染性関節炎、馬尾症候群や股関節形成不全が挙げられます。これらの鑑別疾患に対しては、関節液検査(細胞診、細菌培養)、関節エコー検査を適時実施します。 |

これらの検査結果を総合的に判断し、診断を確定します。

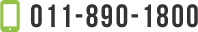

X線検査

レントゲン検査では、大腿骨と脛骨の位置関係や関節包の腫れ、腫瘍性疾患の存在を示唆する骨吸収像の有無などを確認します。写真の○と△は大腿骨と脛骨の位置関係を示しています。正常な位置関係では△の青丸と○の青丸が重なるように位置していますが、靭帯断裂症例では、両者の青丸がズレていることが確認できます。

エコー検査

通常は白線の部位に収まる前十字靭帯ですが、損傷や断裂の程度に応じて膨化(赤いライン)することで、靭帯の異常を検出することが可能です。また、関節エコー検査は、関節内腫瘍や関節液の増大などの評価にも用いることができます。

治療方法

前十字靭帯断裂の治療法には、大きく分けて手術と保存療法があります。ご愛犬の生活や性格、年齢や好きな運動、基礎疾患の有無などを考慮して、慎重な選択を行います。

1手術

膝関節の不安定性を低減し、OA(変形性関節症)の進行速度を抑えることを目的としてTPLOや関節外制動術などが行われています。特に若い年齢の場合や、活動性の高い犬、不完全断裂時における残存靭帯の保護を目的とした場合にはTPLOが推奨されています。

TPLO(脛骨高平部水平化術)

TPLO(Tibial Plateau Leveling Osteotomy)は、犬の前十字靭帯断裂に対する最も効果的な治療法とされています。

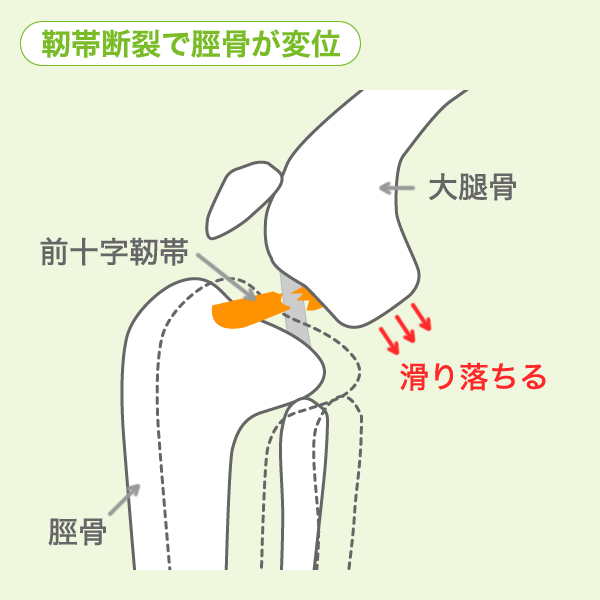

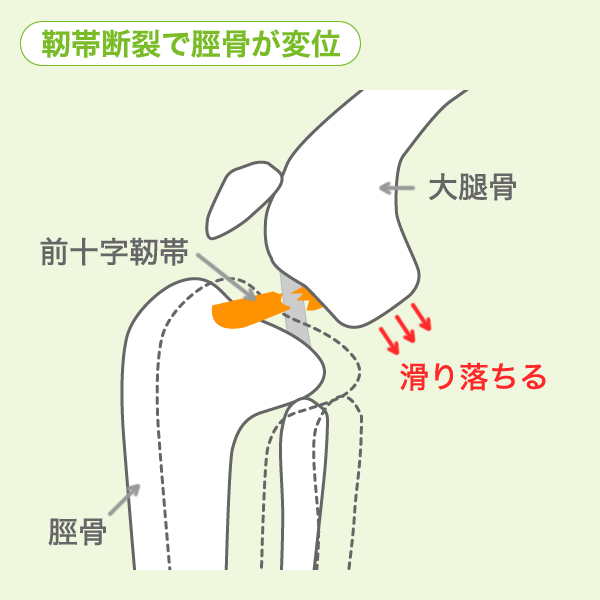

膝関節は脛骨と大腿骨と膝蓋骨(膝の皿)から構成されています。大腿骨は、脛骨の高平部という部位に乗るように位置しているのですが、高平部はスムーズに関節を動かせるよう斜めにできています。この斜めの高平部から大腿骨が滑り落ちるのを防ぐ役割を前十字靭帯が担っています。前十字靭帯が損傷すると、斜めの高平部に大腿骨が上手く乗らなくなり、滑り落ちるような動きをします。この結果、膝関節の動きが不安定となり、様々な程度の歩行障害や関節障害が生じます。

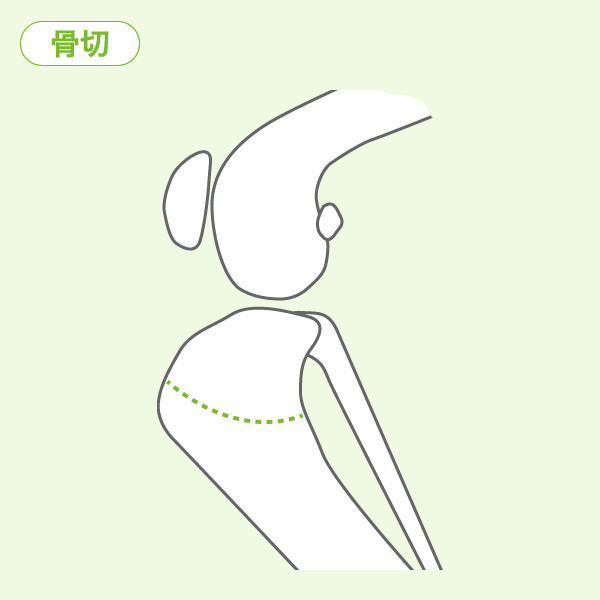

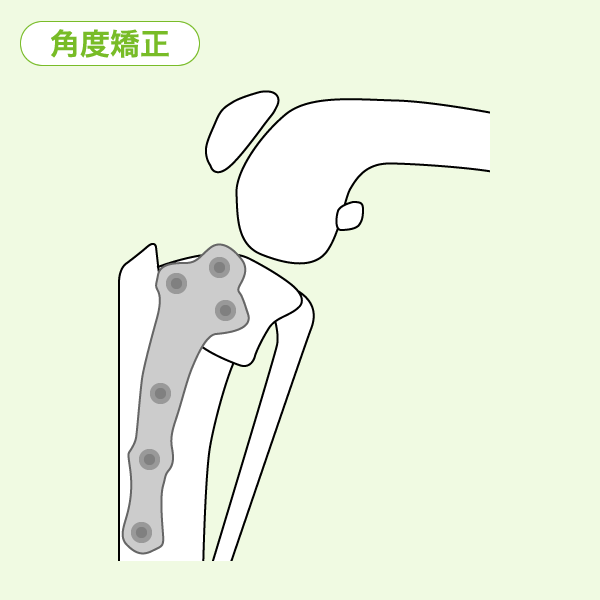

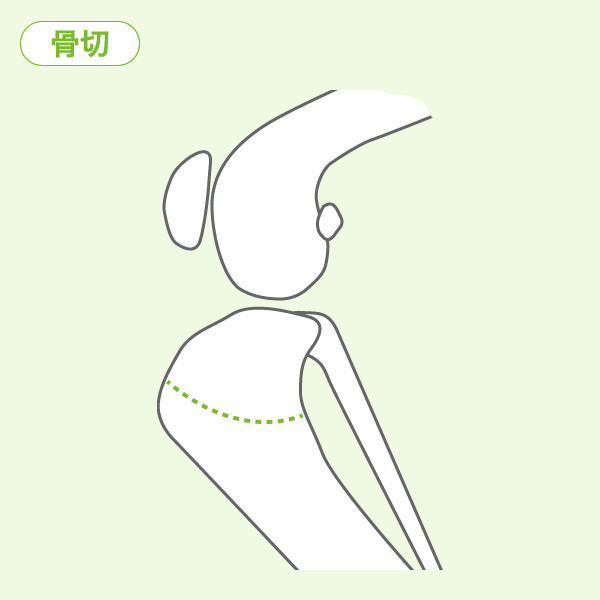

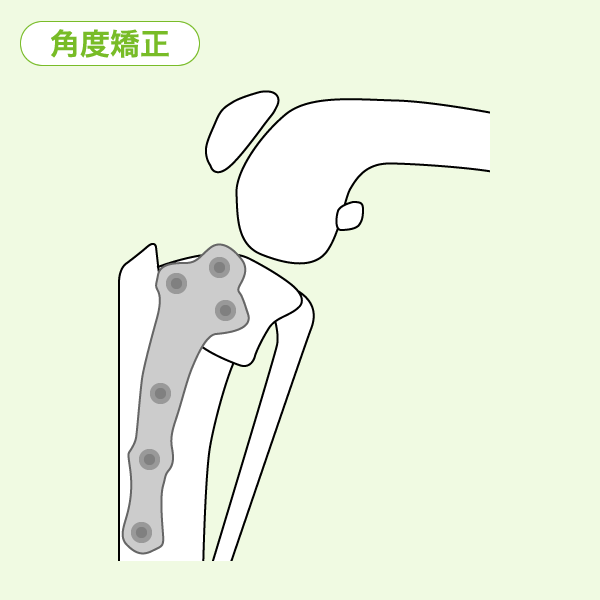

TPLO手術では、高平部を一旦切断し、角度を調整して再固定することにより、高平部を水平に近い状態に変更します。これにより前十字靭帯に依存しない膝関節の安定性を獲得できる、革新的な外科手術として評価されています。

関節外制動術

腓腹筋種子骨と脛骨結節を人工繊維で縫合し、関節の前方不安定性と内旋不安定性を改善する方法です。TPLOと比較すると手術侵襲性が低く、また内旋不安定性の改善に寄与する点で優れた術式です。しかしながら回復までの時間や回復率という点ではTPLOに劣る事がわかっており、適応には年齢や体重、生活環境の考慮が必要です。

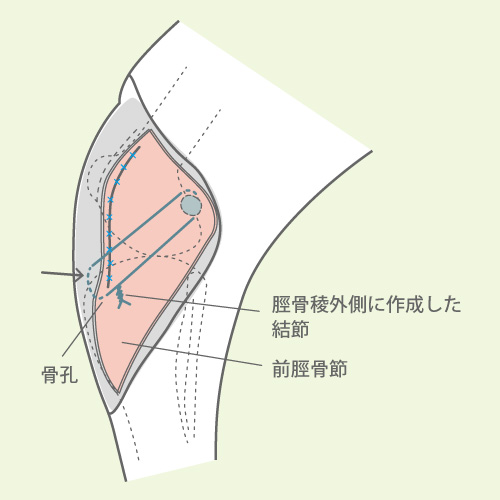

脛骨稜近位に骨孔(矢印)を作り、外側腓腹筋種子骨をかけた人工繊維をその骨孔に通して結節します。人工繊維周囲の繊維化を促すことで靭帯様構造物を形成する方法です。

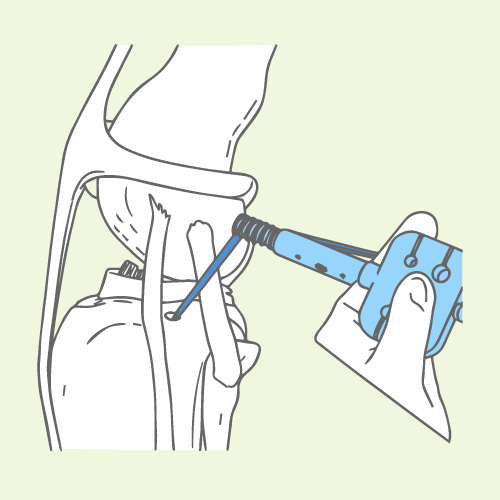

別法として、脛骨と大腿骨両方に骨孔を作る方法です。より強力な人工繊維が使用できたり、TPLOとの併用が可能であったりと、大型犬に向いている術式です。一方、先に述べた方法と比較するとやや感染に弱い傾向があります。

2保存療法

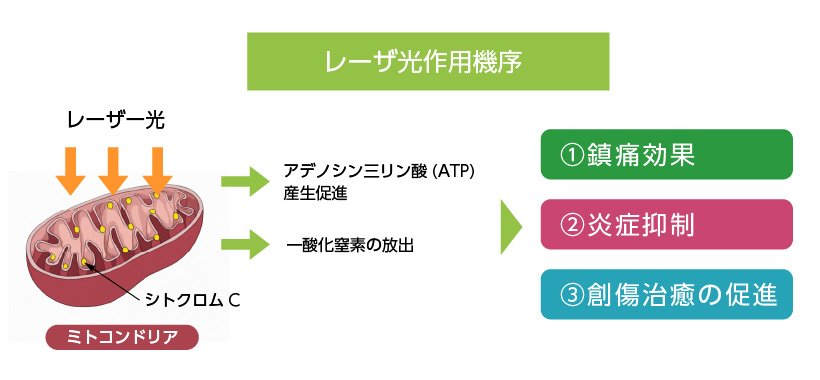

手術が選択できない場合、レーザー治療や薬物治療による疼痛管理や、繊維化による膝関節の安定化を目標とした保存療法が選択されます。

急性期

靭帯断裂によって不安定になってしまった関節内では、炎症や痛みが持続的に発生します。急性期には『固定』によって不安性を減じる事がとても重要となります。固定には、セミオーダー装具、包帯法などが利用されます。1〜2ヶ月間の固定によって関節の『繊維化』を狙います。また、炎症の緩和を目的にレーザー治療による疼痛緩和を行います。

ACL BRACE エー・シー・エル・ブレース

(東洋装具医療器具製作所)

慢性期

レーザー治療に鎮痛消炎治療や鎮痛消炎剤の投与による痛みの管理、体重管理、運動制限、サプリメントによる関節ケアなどを組み合わせます。

1~2ヵ月間の保存療法では症状に改善が認められない場合、改めて手術の相談をする事が可能です。

繊維化による関節の安定化は、個体差が大きく、個々の状態によって繊維化が不十分な場合も少なからずあります。関節の不安定性の残存量と、変形性関節症への進行程度は比例するため、保存療法適応の際には慎重な経過観察が重要となります。

飛鳥メディカル株式会社

手術後のケアとリハビリテーション

愛犬が再び元気に動けるようになるまでには、ご自宅でのケアやリハビリも大切です。

| 術後の安静 | 抜糸までの14日間は、術部保護のためにも安静が必要です。階段の昇り降り、ソファやベッドへの飛び乗りは、術肢への負担にとどまらず、健常肢への負担の増大となるため、可能な限り段差の少ない環境の準備をお願いします。 |

| 投薬と創部ケア | 処方されたお薬を正確に与え、手術した部位を舐めたり噛んだりしないよう、必要な場合はエリザベスカラーなどを装着ください。 |

| リハビリテーション | 運動器の機能回復にはリハビリが有効です。基本的には徐々に体重負荷を上げていくことで自然なリハビリが可能となりますが、回復が遅れている場合には、レーザー治療やご自宅でのストレッチ運動などを積極的に行っています。 |

| 継続的なサポート | 術後の回復は、年齢や基礎疾患によって様々です。術後、根気よくリハビリに挑まないといけないケースもあります。必要なケアをしっかりとサポートさせて頂きます。不安点や心配点など、『術後の声』としてアンケート形式でまとめています。ぜひご参照ください。 |

まずはご相談ください

愛犬に歩き方に対して違和感があったり、以前より散歩が楽しくなさそうに感じたり、症状が軽いのに手術が必要と言われて迷っている場合など、どうぞお気軽にご相談ください。病気や治療に対する不安を少しでも取り除けるよう、私たちがお力になれたら嬉しいです。