オルソは、オルソペディックの略で『整形』を意味し、スターは、『星』や『ヒーロー』ですので、整形外科の星というすごいネーミングですよね。正確な名称は、オルソスタ(OrthoSta)なので少し誇張してしまいましたが、オルソスタは、今や下火になってしまった前十字靭帯断裂時の治療法の一つである関節外制動術(ECR)に分類される、2023年末に日本国内でも使用できるようになった新しい術式です。

オルソスタは、TPLO一強の傾向にある犬の前十字靭帯断裂に対する外科治療において、新たな選択肢になってくれる可能性があり、ある意味でスターになれるかもしれません。

現在の獣医学における前十字靭帯断裂時の外科治療選択には以下のようなものがあります。

- TPLO

- TTA

- 関節外制動術(ECR)

TPLOと TTAは治療効果が高い反面、『骨切り』という高侵襲性な側面を持ち、ECRは骨切りが不要という低侵襲性が最大の利点がある一方で、術後の安定性がTPLOに劣るというのが、これら術式の大きな見方になっています。

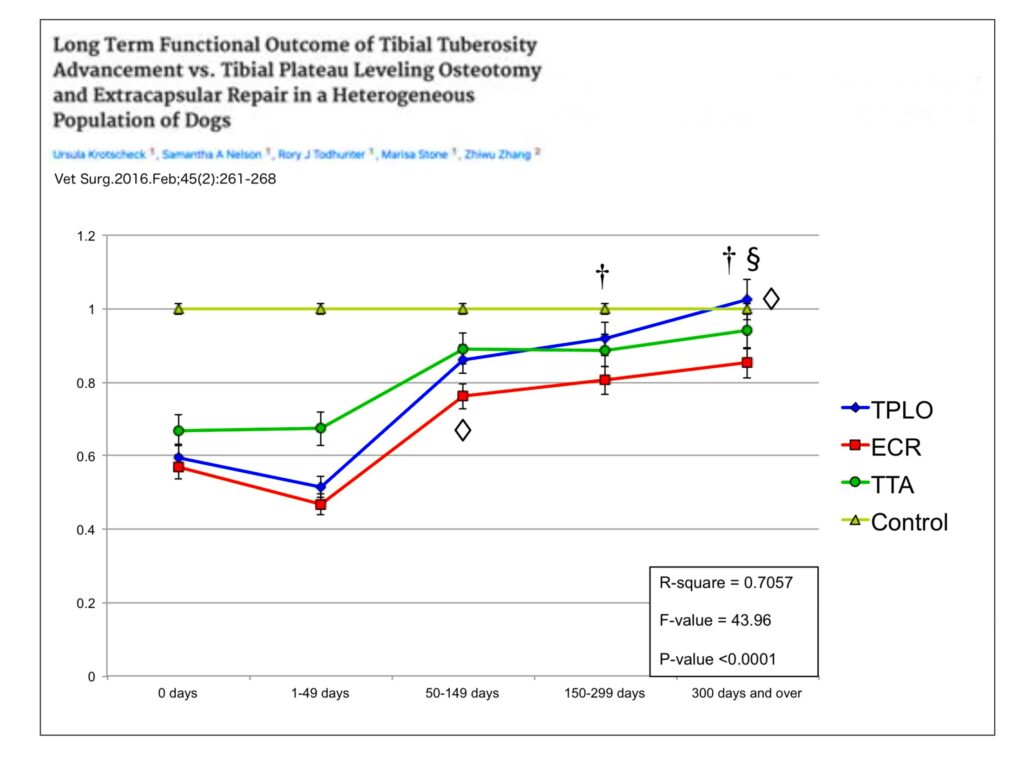

この見方は、下図のような臨床試験の結果を元に、整形外科界では概ね異論のない結論となっていますが、2016年以降(米国国立医学図書館文献データベース調べ)は調査が行われていません。2016年時の調査と言っても、調査の中で行われているECRの手法はもっと昔に開発された古典的な方法であるため、極端に言えば、かなり昔の方法のECRと最先端のTPLOを比較して、前十字靭帯断裂=TPLOで『議論の余地』なし状態になってしまっているのが現状です(私見です)。

でも本当にそうなのでしょうか?

ECRは手術時間も短く、術後成績も悪くなく(上の表で85点くらい)、費用負担もTPLOの半分位となると、ECRの可能性も捨て難いと個人的には思ってしまいます。(長いですがコチラも参考に)

ECRの問題点

ECRは、靭帯の代わりとなる人工繊維による初期固定と、人工繊維周辺で発生する二次的な繊維化によって恒久的な固定(関節の制動(安定化))を目指す方法なのですが、以下のような問題点が指摘されています。

- 人工繊維の強度不足による初期固定の緩みや破綻

- 初期固定の緩みから生じる不十分な二次的繊維化

- 膝の曲げ伸ばしに合わせて、本物の靭帯のように伸縮できないことによる繊維の『たわみ』

- 『たわみ』から生じる関節の不安定性の残存(跛行が残る)

- 人工繊維と筋肉の過剰ま摩擦による炎症、疼痛

- 体質による二次的な繊維化の不足

- その他

まとめると、人工繊維強度の技術的な問題と、人工繊維の設置方法の問題が主となるのですが、この問題に挑んだのがオルソスタです。もしもオルソスタが、繊維強度を上げていて、『たわみ』のない設置方法を実現したECRに進化していたら、これまでの概念(前十字靭帯断裂=TPLO)は変わるでしょうか?

『10年ひと昔』です。人工繊維の強度は、シンプルに時代とともに進化はしています。問題は、『たわみ』のない設置方法への改良なのですが、これには膝関節の等尺点というものの解明が鍵でした。

等尺点とは?

膝関節を曲げたり伸ばしたりする時、大腿骨と脛骨(スネの骨)間の距離は、膝を伸ばした時と曲げた時で変わります。本物の靭帯は、骨間の距離に応じて、靭帯自体が伸びたり縮んだりしながら常に張力を保てるので、膝の角度に拘らず膝関節関節を安定させることができます。人工繊維では、この伸び縮みの対応ができません。そのため、膝を曲げた状態に合わせて人工繊維を設置すると膝を伸ばした時には『たわみ』が発生し、膝を伸ばした状態に合わせて設置すれば、膝を曲げた時に人工繊維の『破綻リスク』となる過剰な張力が発生するという、ECRの問題点の温床がここにありました。

では、膝を曲げても伸ばしても、距離の変わらないポイントを膝関節に見出すことができれば、長さの変わらない人工繊維であっても問題を起こさないのではというポイントが等尺点という事になります。

等尺点の難しさ

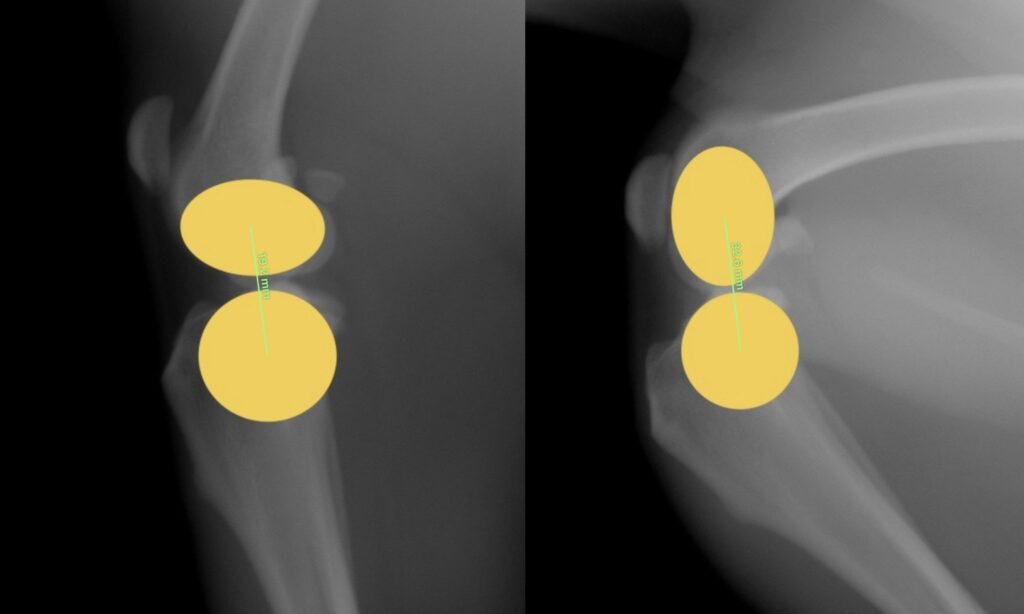

上図のように、膝関節を円と円に例えることができると、膝を曲げても伸ばしても中心点を結んだ線の距離が変わらないイメージは伝わりやすいかと思います。

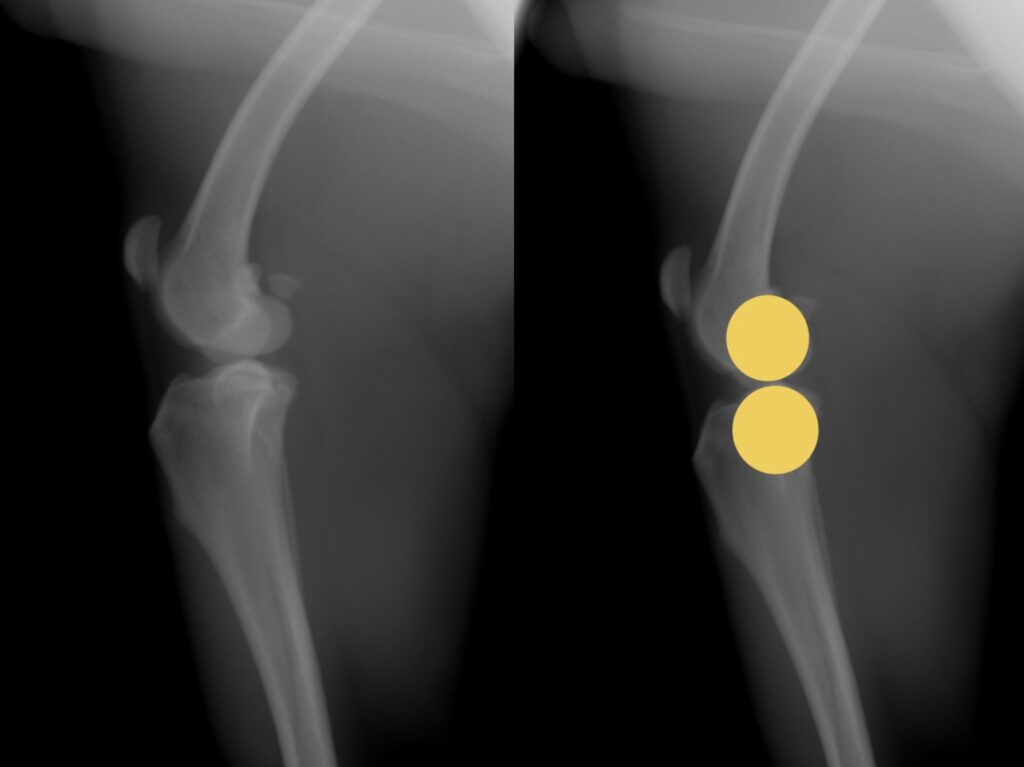

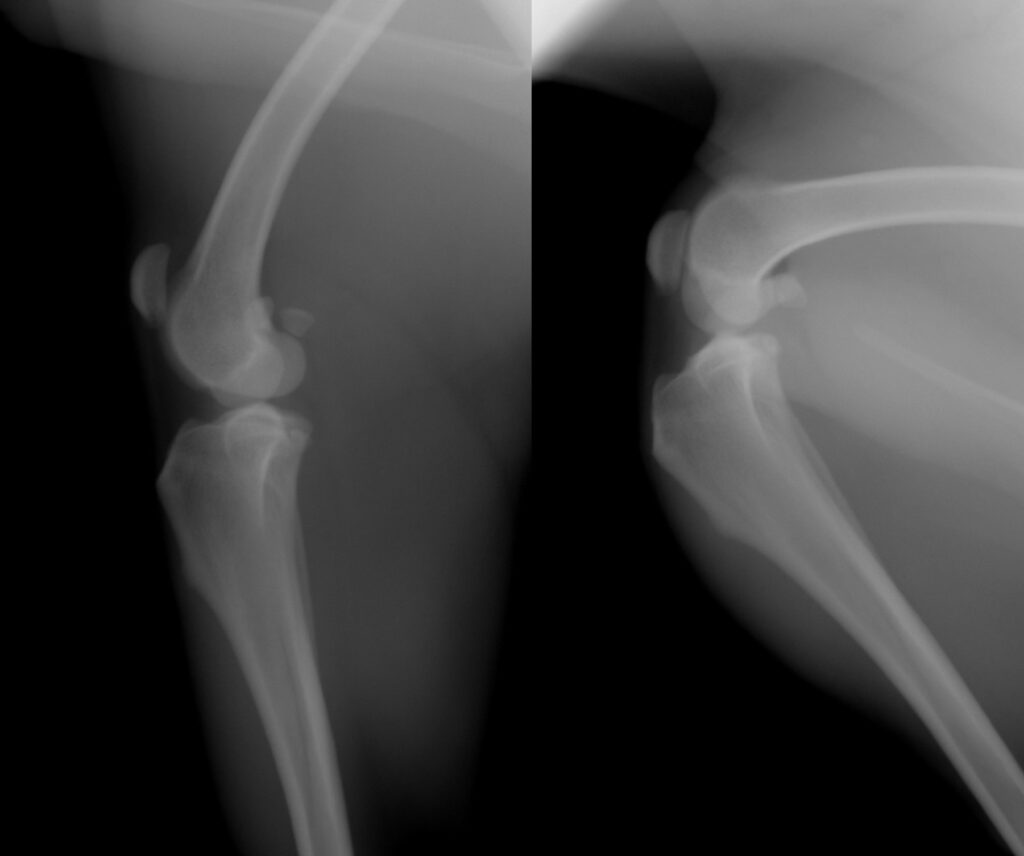

では、実際にはどうでしょうか。下のレントゲン写真は、同じ膝関節を、伸ばした状態と曲げた状態で観察したものです。

曲げ伸ばしで起こる関節の変化に図形を当てはめてみましょう。

上図のように。実際の膝関節は、円と円の構造というよりは、楕円と円の構造になっています。楕円の長軸と単軸の半径の違いによって、曲げ伸ばしの際の中心点間の距離が変わります。このため、前述した、『膝を曲げた状態に合わせて人工繊維を設置すると膝を伸ばした時には緩くなり、膝を伸ばした状態に合わせて設置すれば膝を曲げた時に人工繊維に過剰な力がかかってしまう』という問題が発生してしまい、これがECRの欠点となってしまっていました。

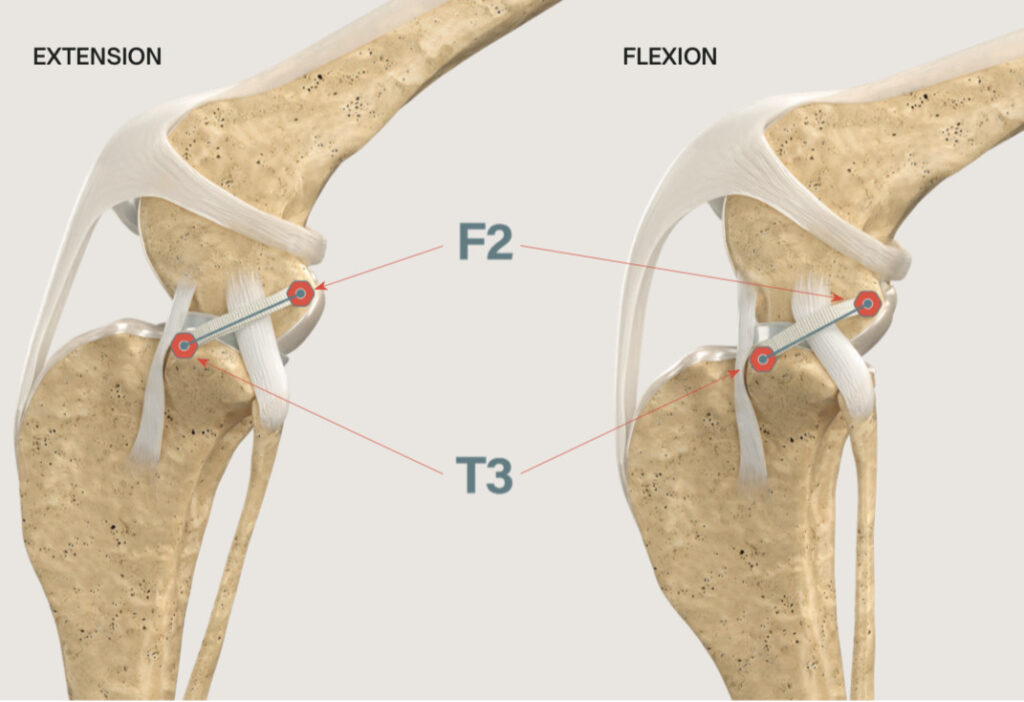

等尺点 F2-T3site

楕円と円の構造の膝関節の中から、等尺点は既に見つかっていました。F2-T3siteと呼ばれる、大腿骨の特定部位(F2)と脛骨の特定部位(T3)の2点を結んだ線は、膝を曲げ伸ばししてもほとんど距離が変わらないことがわかっています。残る課題は、その2点へのアプローチ法と、十分な強度を持つ人工繊維、F2-T3siteに正確に人工繊維を設置する方法でした。これらの課題をクリアできたら、繊維の強度不足による破綻や、たわみから生じる不安定性の残存などの、従来のECRの問題点が理論的には解消されます。

オルソスタは、本当にスターになれるのか?

オルソスタは、現時点で、獣医学で使用できる人工繊維としては最強クラスと言えます。また、特殊な道具を用いて、等尺点F2-T3siteに正確なアプローチも可能になりました。TPLOが人工物の強度に頼らない術式という点でやはり抜きん出た存在ではあるものの、特定の条件下では、オルソスタも十分に検討に値する選択肢となっていると当院では結論づけています。

とはいえ、まだまだ新しい術式です。2025年現時点では、小型犬から27kgの症例での臨床報告はあるのですが、従来のECRやTPLOの術後成績と比較した発表はなされていません。従来のECRの問題点(人工繊維の強度と設置方法)を補っているという点で、ECRの術後成績の向上はある程度担保されているものの、TPLOとの術後成績の比較の発表が待ち遠しい限りです。

まとめ

若くて元気で、まだまだ走り回りたい年齢のコ達にとっては現在のところやはりTPLOが最適解と思われます。しかしながら、歩く散歩が中心のコ達(性格や年齢)や小型犬にとっては、オルソスタが登場した事により、再び関節外制動術(ECR)という選択肢に、極光が当たるかもしれませんね。

前十字靭帯断裂と診断され、TPLOを勧められたけど、高侵襲性の外科が心配だったり、費用負担の問題、そもそも静かな暮らしをしているなど、治療選択に迷った際には、ECRの新しい選択肢のオルソスタも検討してみることもお勧めいたします。