(*獣医学的には未だ不明点にあり諸仮説ならびに私見を交えて考察をしています。参考程度に読んでいただけたら幸いです。)

パテラ(膝蓋骨脱臼)の術後の再脱臼率に関しては諸データがありますが、全体を通しておよそ10%前後と言われています。パテラの原因が多要因にもかかわらず、一回の手術で90%治ると言い換えれば、現在の術式はとても優秀です。しかし、この90%の成功率、実は4段階あるパテラの重症度の3段階目までのデータとなっており、4段階目(グレード4)になると再脱臼率が36%にも上がるという報告もある事はあまり一般には知られていません。

手術を決定する際には、愛犬の負担や費用の面等でたくさんの悩みが必要です。せっかく決断した手術なのに、36%の再脱臼率と言われてしまうと、決心が鈍らされてしまいます。今回の記事では、グレード4の術後の再脱臼率の高さについてまとめてみようと思います。

【内容】

1、術後の再脱臼率の高さの原因

2、対応方法

3、現段階における当院の方針

1、グレード4の術後の再脱臼率の高さの原因

パテラ症例では、骨が進行性に変形してしまう

まずはじめに、骨は吸収と再生を繰り返しながら数年周期で全く新しく生まれ変わっています。それぞれの骨がおかれた環境下で、骨として機能するために新陳代謝を繰り返しながら、適切な形状を保っています。これを踏まえて、以下の図を見てみて下さい。

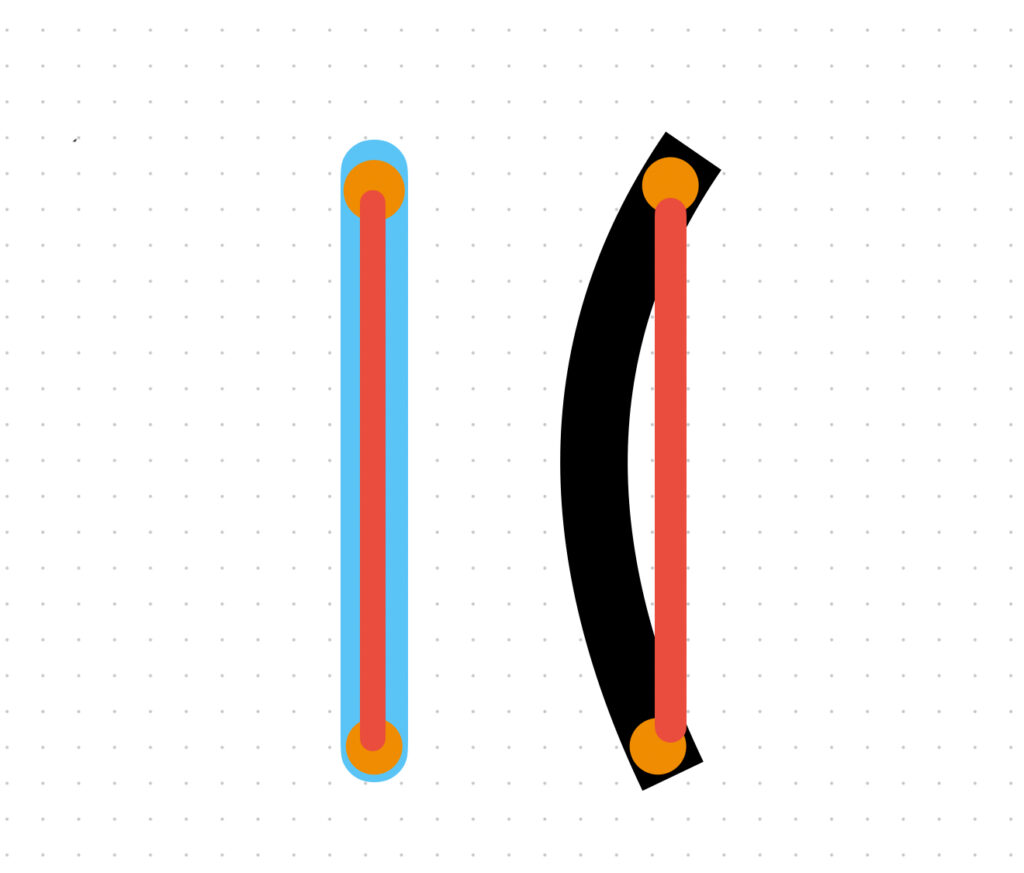

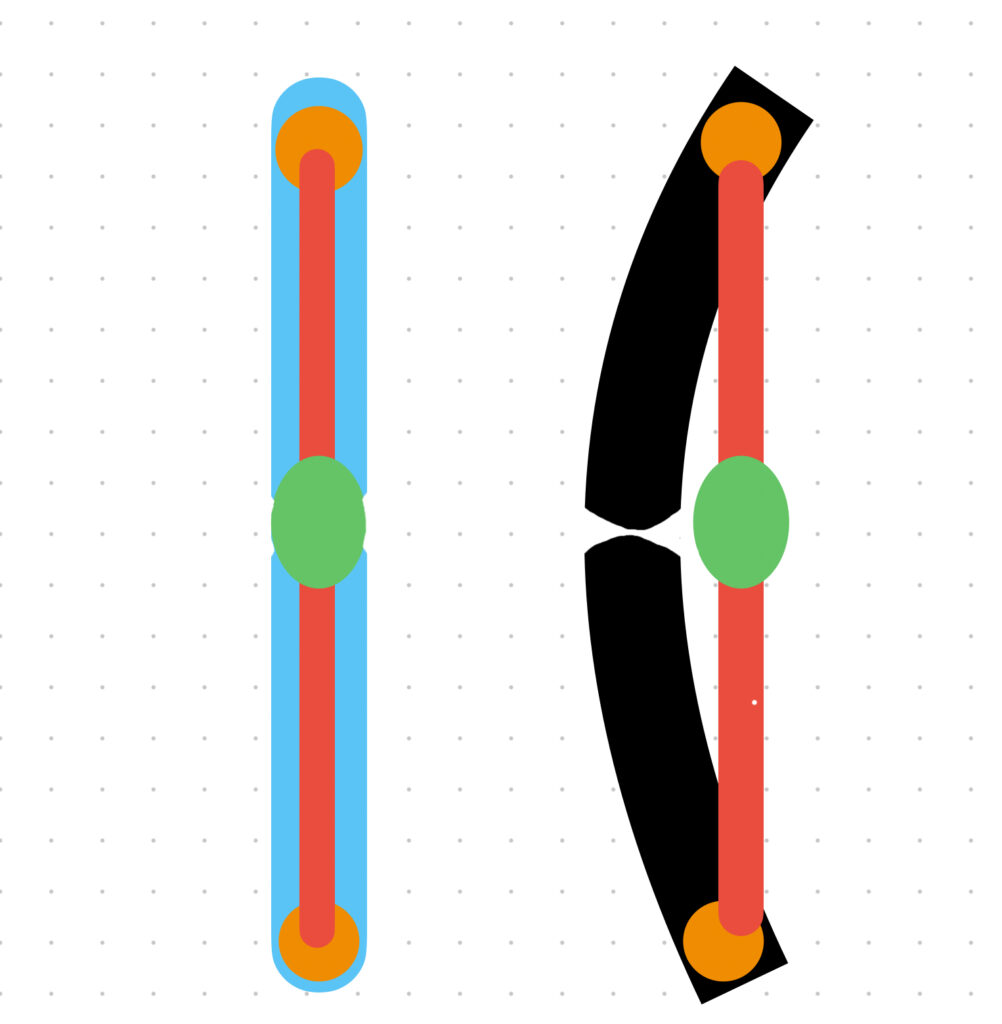

下図は骨と筋肉の関係を模式化したものです(実際とは少し異なります)

- 青い棒:まっすぐな骨

- 黒い棒:湾曲した骨

- 赤い棒:筋肉

- オレンジの丸;筋肉の骨への付着部

筋肉の骨への付着部(オレンジ)は骨の形状に拘らず位置が決まっています。赤い線で示されている筋肉は、付着部と付着部を直線的に結ぶように収縮(筋肉の仕事)します。

左図は正常例で、真っ直ぐな骨の真上を筋肉が直線的に収縮をすることで、まっすぐな骨を作り続ける新陳代謝が発生します。

一方、右図ではどうでしょうか。湾曲した黒い骨と赤い筋肉で、弓矢の弓と弦のような関係を作ってしまっています。この状態では、筋肉の収縮のたびに弦が弓を曲げるように骨に反る力を加わります。骨はそれぞれがおかれた環境下で生まれ変わることから、反る力がかかっている方向に、骨は新陳代謝を繰り返しながら曲がっていくということになります。

では緑の楕円で膝のお皿を表現して、膝関節のイメージに近づけてみます。

正常例、変形例ともに、膝を正面から見た図です。膝を曲げるためには緑丸の膝のお皿を中心に筋肉を収縮させるのですが、正常な左図に対して、右図では膝を曲げる度に、骨に反る力がかかっている様子がイメージしやすいかと思います。

このように、パテラ症例では、膝を曲げる度に骨に反る力が発生し、時間と共に骨が変形し、反る力が更に増えて、さらに骨が変形してという悪循環が発生しています。

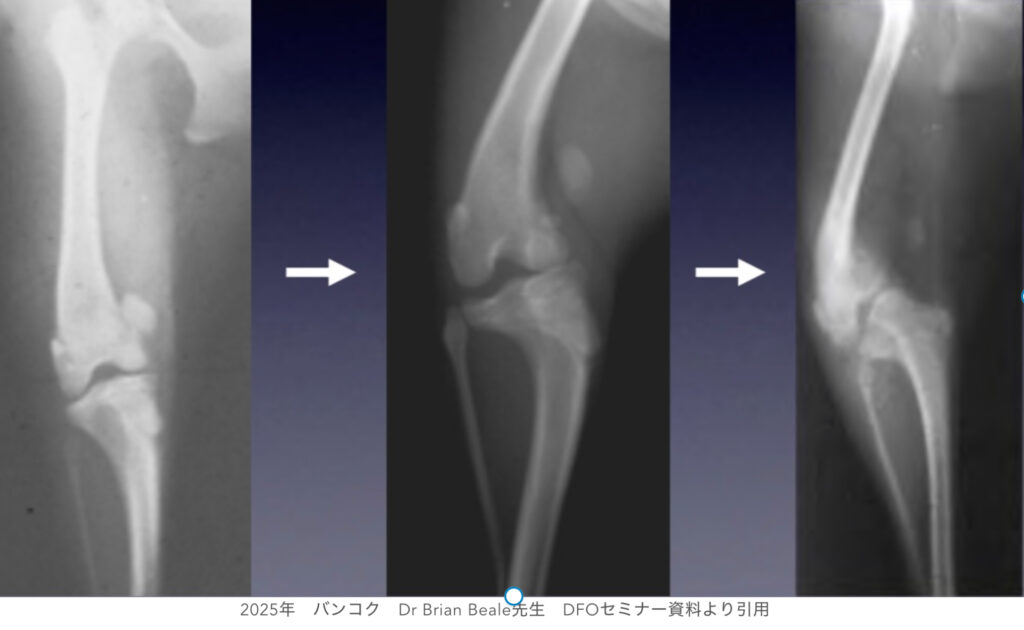

実際のパテラ症例の無治療経過観察の推移を示したレントゲン写真です。左側から時系列に並んでいますが、軽症であったパテラが、年数の経過とともに骨の変形が進み重症化していく様子がよくわかります。

こうした骨の侵攻性の変形は、重症化するに従って術後再脱臼率をあげてしまうことがわかっています。このことから、パテラグレード4の再脱臼率が高い原因の一つ目は、グレード4の強い骨変形にあるということになります。

現在の主流の術式での対応限界

現在主流の術式は、以下の3つの術式の組み合わせです。

- 膝のお皿が脱臼することによってアンバランスになった膝の内外の筋肉量の差を調整する術式

- 膝のお皿が脱臼しづらくなるように、お皿が収まる溝を深くする術式

- 曲がっている骨に合わせて、筋肉の付着点(オレンジの丸)を移動させる術式

とても良い組み合わせで、殆どの症例で良い結果を出せるのですが、この組み合わせ、そもそも脱臼の根本的な原因である骨の曲がりにはアプローチしていないことがわかるかと思います。従って、変形の程度が、この3つ組みで対応できる範囲を越えてしまった時に再脱臼が発生してしまうのですが、問題は、3つ組みでどこまでの骨変形に対応可能かについて、小型犬では明確になっていないという点が、二つ目の原因になっています。

二つの原因は表裏一体で、骨変形の強いグレード4のパテラ症例の中に、3つ組みの術式では対応できない症例が多数隠れています。さらに小型犬においては、隠れている症例を明確に区分できていないことが合わさって、グレード4の術後の高い再脱臼率を発生させていると考察できます。

2、グレード4の対応方法

結論から言うと、主流の3つ組みに、骨切り術を併用するということになります。しかし、大型犬が主体のアメリカを中心に、骨切りに関する適応基準の報告はなされているものの、小型犬が中心の日本においては、骨切り適応の基準は曖昧で各獣医師にその判断が委ねられているのが現状です。

グレード4の対応方法として、骨切りの併用が優れた手段なのかを、少し深掘りしてみます。

確かに主流の3つ組みには、骨の変形程度により対応できる限界があります。一定の程度以上に変形した骨に対して3つ組みのみを適用させた場合、術後の再脱臼率が上がってしまう骨変形の限界点の報告はあります。限界点を越えた骨変形に対しては、骨切りが適用になるのですが、これは大型犬を主体にした海外のデータです。小型犬に対して素直にこのデータを使用するには少し不安があります。

筋肉量も骨量も骨長も十分な大型犬の外科の場合、手術によって発生する多少のズレを吸収する寛容さがあります。そのため、アメリカの獣医学のように、『骨が曲がっているんだから骨も切って治す!』と超合理的に考えることができるのかもしれません(語弊ありです)。しかし、小型犬の場合はどうでしょうか?小型犬で行う骨切り術は、小指の爪のほんの1/4程度です。

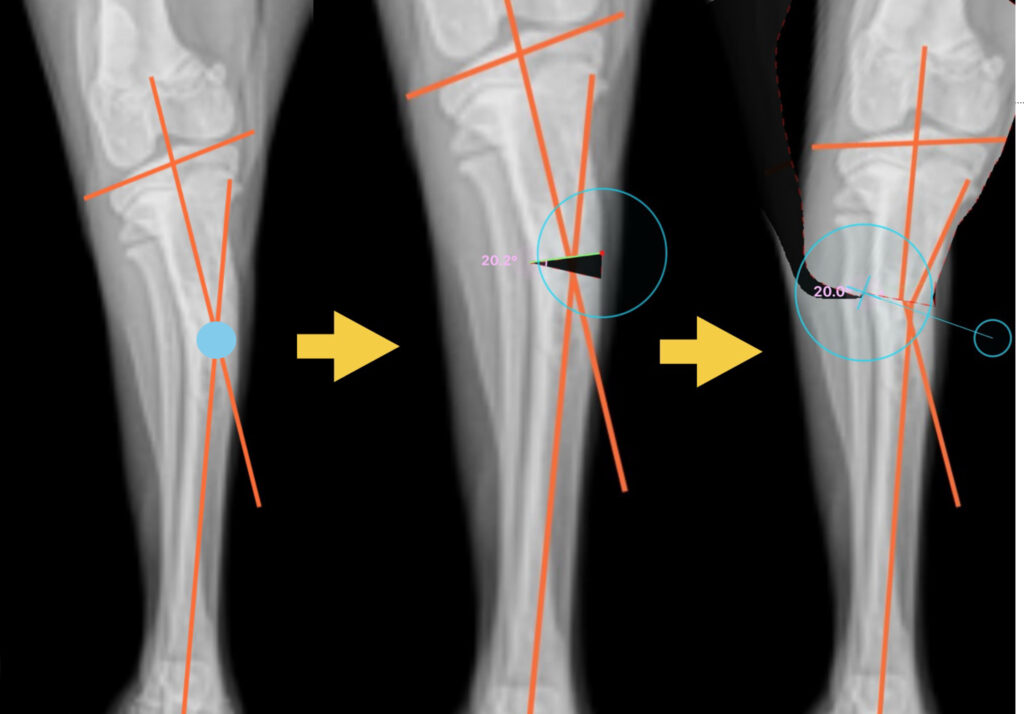

ここで、グレード4パテラに対する骨切り術の一つで、脛骨近位骨切り術(PTO)という術式をご紹介します。骨の変形は矯正して、3つ組みの術式でも対応できるようにする方法です。

(PTOの概要)

- まずは左側の写真で、骨の変形程度を算出するために、骨の長軸の交点(水色のマル)を求めます。

- 中央の写真では、交点が形成する角度から骨切り幅を算出し楔形に切り抜く幅を決定します。

- 右の写真で、骨切りした後に再び骨を接合し、変形が矯正されることを確認します。

とてもシンプルで良い方法ですね!

と言いたい所ではありますが、この方法、小型犬ではやはり難儀です。ほとんど愚痴のように聞こえるかと思いますが、まず小型犬の骨は細くて、歪な円柱状で、表面もツルツルとしています。シミュレーションのように綺麗にスパッと骨は切り取ることができません。大型犬であれば少しづつ削り取るようにしてシミュレーションの形に近づけるよう調整できますが、小型犬の場合はそもそも数ミリの骨切りです。少しづつ調整という事はできず一発勝負です。大型犬であれば数ミリのズレは誤差の範囲ですが、数ミリの骨切りの小型犬にとっては、博打感が拭えません。

良い方法なのですが、大型犬、小型犬を問わず、この術式の画一的な適応には難色を示す獣医師も日本では多いはずです。

3、現段階における当院の方針

上記を踏まえて、当院では重度(グレード3、4)のパテラ症例に対しては以下のように対応しています。

- 骨の変形程度が限界点以下の症例(グレード3)では、主流の3つ組みの術式

- 軽度に限界点を超える症例(初期のグレード4)でも、上記同様。再脱臼が発生した場合のみ骨切り術の併用を追加

- 重度に限界点を超える症例(重度のグレード4)では、主流の3つ組み+骨切り術

変形の限界点を僅かに超えた程度であれば、3つ組みを正しく実施することがやはり小型犬にとっては最善であるという考えです。なぜなら、3つ組みの術式がそれほど優秀であるという点に加え、やはり小型犬の小さな骨に対する骨切り術の博打的要素を払拭できないからです。

仮に、2度に渡る手術となってしまった場合、飼い主の方々にもご愛犬にも精神的、肉体的負担が大きくはなってしまいますが、それでも本当に必要になった時にのみPTOを併用する事の方が良いと思える不確実性が小型犬のPTOにはあると思います。(PTOには骨切りが不十分でも過剰でも症状が悪化するリスクがあります)

まとめ

現在、パテラの外科介入時期に関する統一されたガイドラインはありません。そのため、施設によって外科適応時期がマチマチです。ある獣医師にとっては手術適応であっても、別の獣医師にとっては時期尚早という現象が発生しています。このことは、手術を迷う飼い主の方々にとっては大問題です。

パテラ症例の骨は、時間経過とともに変形が進みます。一般的にグレード3までのパテラであれば、通常の術式で対応できるのですが、変形が強くなり過ぎてしまった場合、骨切り術の併用が必要となります。ただ、少なくとも現時点では、骨の細い小型犬達にとっての骨切りは、手技的な不確実性もあり、積極的に勧められる術式ではないかもしれません(同じ小型犬の骨切りでも、大腿骨という太い骨の骨切り術(DFO)は別です)。

したがって、小型犬のパテラの場合、重症化(グレード4)する前を手術適応とすることが、手術侵襲、術後の回復速度とともに、術後の再脱臼率を下げるための一番のポイントになってきます。ただ、重症化前のパテラでは、無症状のことも多く、外科の選択を迷うことがほとんどかと思います。しかし少なくとも現段階においては、重症化に伴う骨切り術をできるだけ避ける選択が、最も愛犬の負担を少なくする選択となりそうです。

既に骨変形の強いグレード4になってしまっている小型犬に対しては、我々獣医師が創意工夫を持って骨切り術に挑む必要があるというのが今回の結論となります。

どのような選択であっても、ご愛犬を想い、たくさん悩んで、納得して決定することが大切です。パテラと診断を受けて、手術の適用を迷った場合はお気軽にご相談にいらしてください。お役に立てたら幸いです。