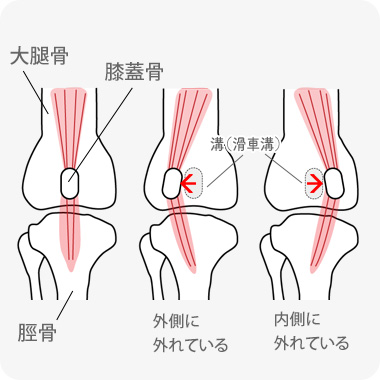

膝蓋骨脱臼について

膝蓋骨脱臼(パテラ)とは?

膝蓋骨脱臼とは、膝のお皿(膝蓋骨)が、正常な位置(大腿骨の溝)から内側や外側に脱臼してしまう疾患です。脱臼するようになってしまった初期は、痛みや違和感からスキップ歩行や跛行、時にキャンと鳴いて後ろを振り返るような症状が認められます。病期の進行と共に、痛がりは一時的(数年間)に認められなくなることが多いのですが、水面下では関節炎や靭帯、半月板の損傷などの合併症が進んでしまう疾患です。

小型犬では内方脱臼が、大型犬では外方脱臼が多く認められることが知られていますが、膝蓋骨脱臼の発症要因はまだ充分に解明されていません。先天的または外傷などによる後天的要因の報告もされています。

膝蓋骨脱臼は、成長期や成長後のいかなる段階においても、骨格的な異常や、膝蓋骨を取り巻く筋肉や靭帯の不均衡等が組み合わさることにより発症することが報告されています。

本疾患には手術適応基準に関する明確なガイドラインがありません。したがって、同じ膝の状態であっても、各施設や獣医師の考え方の差により、手術の適応/不適応の判断が別れてしまうことが多々あります。このため、飼い主としての決断にも多くの選択や迷いが生じるという特徴があります。

診断について

当院では、膝蓋骨脱臼が疑われる場合、以下のような診察・検査を行なっています。

| 問診 | いつ頃から、どのような症状が見られるかなど、詳しくお伺いします。 |

| 触診 | 脱臼の方向の確認や、グレード分類を行います。 |

| 臨床検査 | X線検査にて脱臼の要因を検討します。軟部組織(筋肉や靭帯)や大腿骨、脛骨などにどの程度の異常があり、どのような治療計画が必要かを検討します。また、関節エコー検査では、併発疾患の評価を行います。高齢になるまて臨床症状を示さなかった膝蓋骨脱臼症例で、急に破行を示すような場合は、前十字靭帯断裂などの併発症を合併している事が多く、年齢に応じた検査が大切となります。 |

検査結果を総合的に判断し、脱臼のグレード分類や重症度、治療方針の選択をご提案しています。

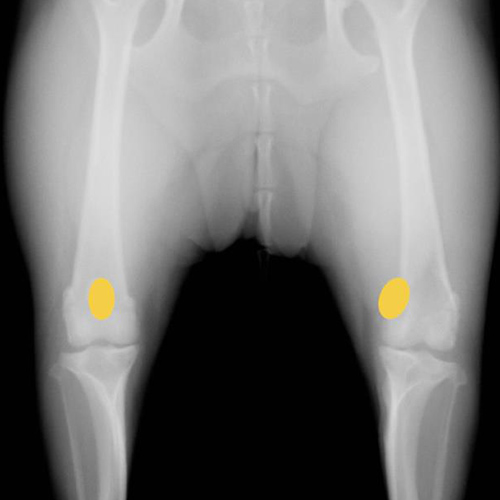

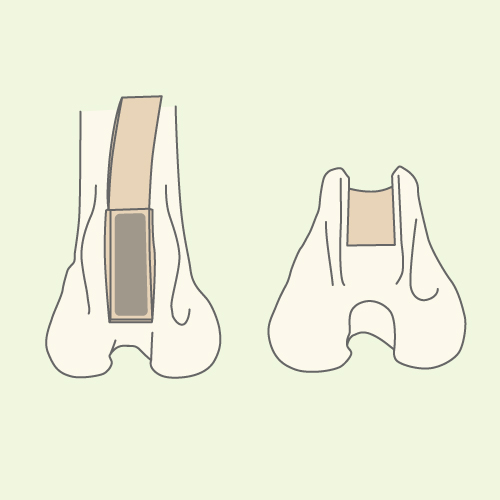

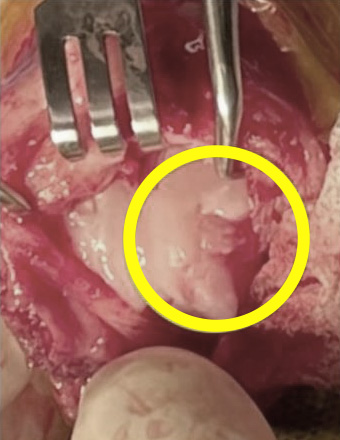

膝蓋骨内方脱臼のX線写真です。(2枚とも同じ症例)

黄色い丸で示された膝蓋骨が反対側と比較して内側にずれているのが確認できます。この脱臼により、膝本来の正常な曲げ伸ばしが障害され、時間をかけて様々な問題を併発させます。

グレード分類

| グレード1 | 膝蓋骨は指で押すと脱臼するが、指を離すと正常位置に戻る |

| グレード2 | 膝蓋骨は膝を屈曲するか指で押すと脱臼するが、膝の伸展や指で押せば正常位置に戻る |

| グレード3 | 膝蓋骨は常時脱臼しているが、指で押せば戻り、指を離すと再び脱臼する |

| グレード4 | 膝蓋骨は常時脱臼していて、指で押しても戻らない |

治療方法

手術適応時期に関する明確なガイドラインがないため、個々の状態に合わせて、外科治療や保存治療のメリット・デメリットを充分に考慮した判断が重要となります。治療方法の選択の際には、脱臼のグレード分類、愛犬の生活環境や年齢、性格、症状などを基に、各オーナーの価値観も考慮に入れて、最適な選択ができるようお手伝いさせていただきます。外科治療(手術)と保存療法(内科治療)の概要は以下となります。

1手術

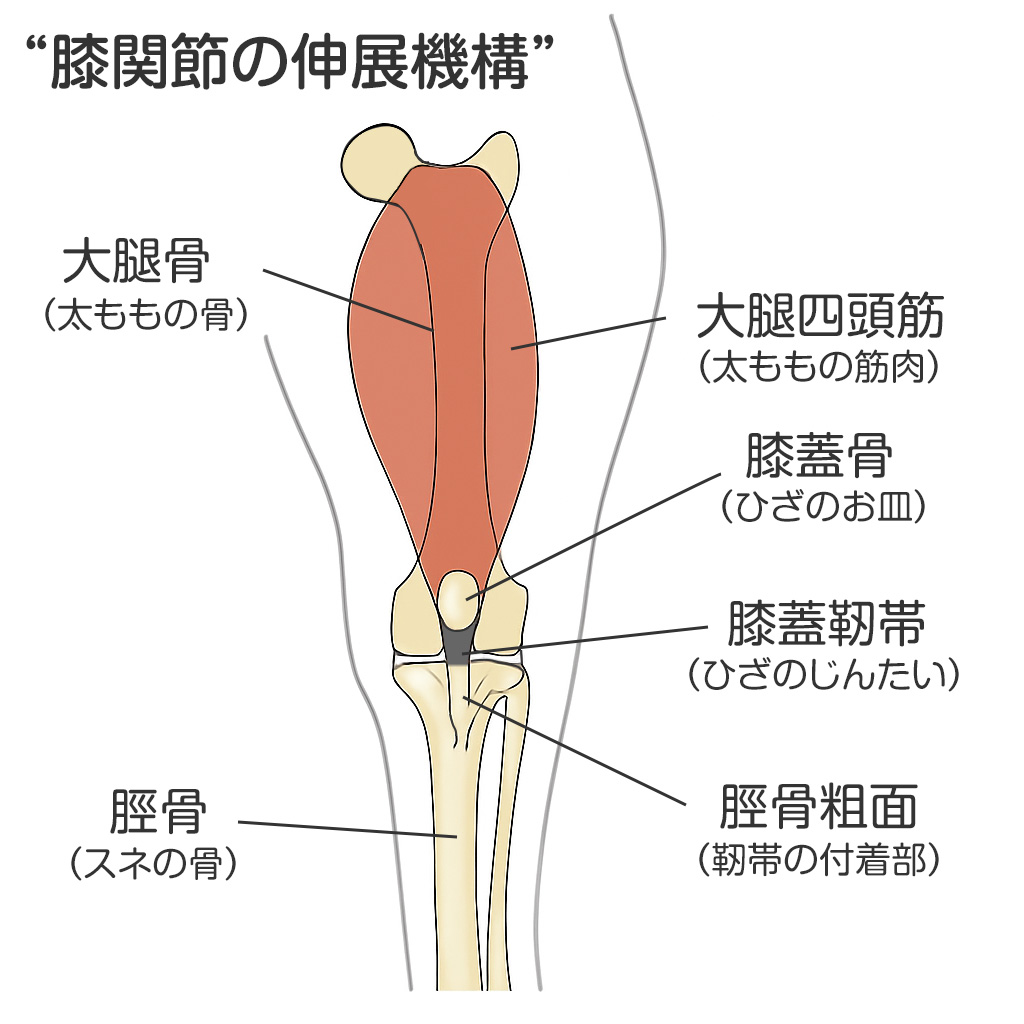

膝関節伸展機構単位で治療内容を検討します。膝関節伸展機構単位とは、膝の曲げ伸ばしに直接関わる解剖学的構造をまとめたもので、下の図のような筋、骨格で構成されています。膝関節伸展機構単位が、大腿骨に対して真正面に位置することが重要で、それによって大腿四頭筋の収縮が正しく伝わり、正常な膝関節の伸展を可能としています。手術では、膝関節伸展機能単位をいかに大腿骨の正面に持っていくかがカギとなります。

膝蓋骨脱臼症例では、膝関節伸展機構単位のどこかの異常によって膝のお皿が脱臼しています。異常の場所や程度は個々の症例によって様々で対応も異なります。

以下に膝蓋骨内方脱臼に対応するそれぞれの術式をご紹介させて頂きます。個々の状況に合わせて、これらの術式を組み合わせて実際の手術が行われています。

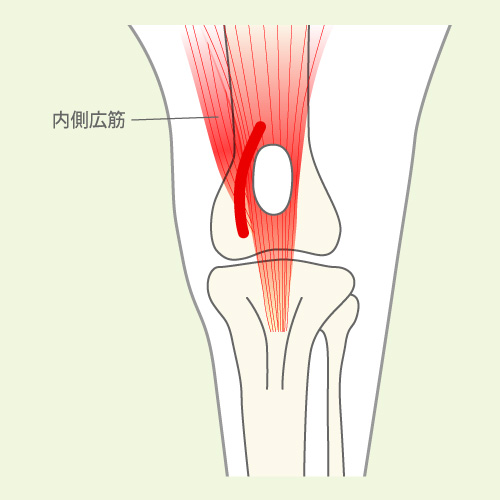

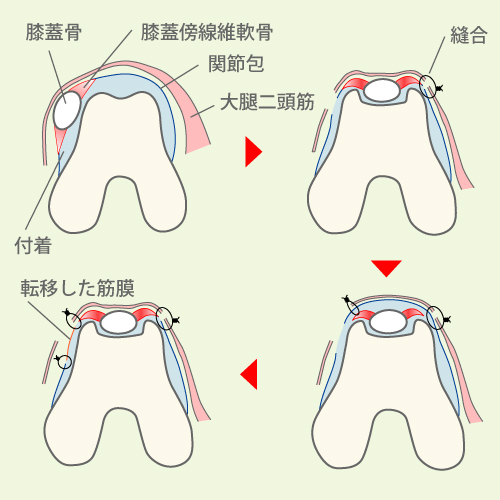

内側開放術

膝蓋骨を脱臼させる方向に牽引する筋肉を切断し他の部位に移動します。大腿四頭筋の作用軸を矯正することで、膝蓋骨を内/外側方向へ過剰に牽引する力を中和する術式です。

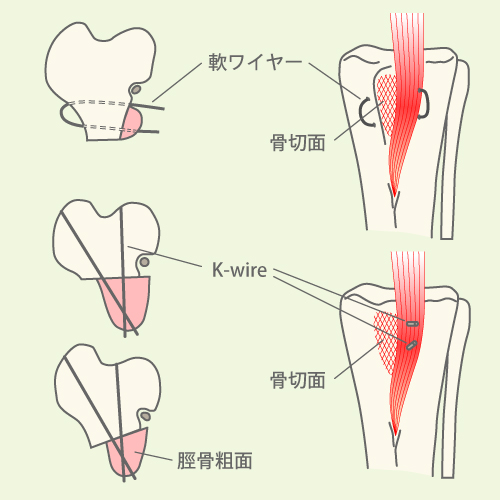

脛骨粗面転移術

膝蓋靭帯の付着部(脛骨粗面)の位置を、内側や外側、近位や遠位に移動させることで、膝蓋骨が大腿骨に対して正面で動けるように調整する術式です。

滑車溝造溝術

大腿骨にある膝蓋骨が収まる溝(滑車溝)を深くする事で、膝蓋骨が溝からずれづらくする術式です。

関節包および内側支帯縫縮術

慢性化した膝蓋骨の脱臼症例では、膝の内外の関節包や支帯の長さに不均衡が生じていま。このような場合、離断や縫縮によって均衡を整え、膝蓋骨が溝に収まった状態を保ちやすくするための術式です。

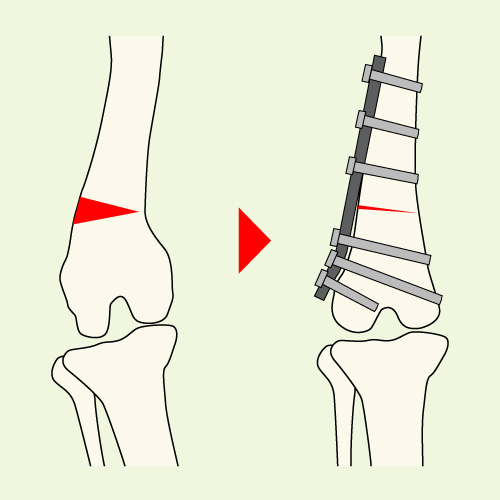

DFO(大腿骨遠位骨切り術)

主にグレード4の重症例で適応される術式で、大腿骨の湾曲変形を骨切によって矯正します。湾曲変形を認める骨の一部を楔形に抜きだして、再び接合する事で湾曲矯正を行う術式です。

2保存療法

グレートの低い症例や、年齢や基礎疾患などの条件により手術が選択できない場合には、症状の緩和並びに合併症の進行抑制を目的に保存療法を選択する事もできます。

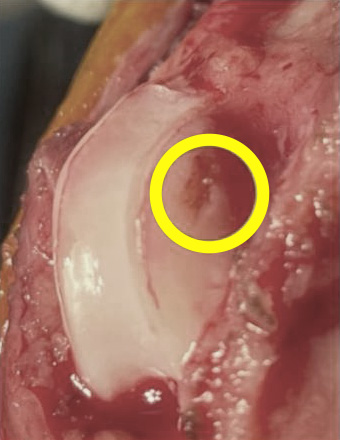

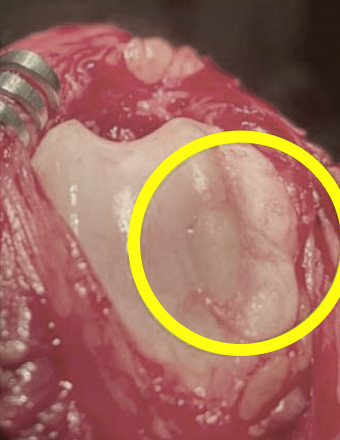

保存療法を選択する場合、最大の目的は、脱臼に伴う骨表面のダメージをいかに少なくするかにあります(下図は、さまざまな程度の骨のダメージを示しています)。脱臼した膝蓋骨が、大腿骨の側面と擦れ合うことで骨表面へのダメージが蓄積するのですが、残念ながら手術によって脱臼を整復しない限りは、ダメージの進行を止めることはできません。保存療法ではいかにダメージの蓄積を軽減するかがポイントになります。

保存療法のポイント

脱臼の頻度を抑える事と、膝蓋骨と大腿骨の擦れの強さを軽減する

脱臼する回数が多かったり、膝蓋骨と大腿骨の強い擦れ合いは、骨表面のダメージの蓄積量の多さにも繋がります。頻回の脱臼や強い擦れは以下のような条件で発生しやすいため、これらの条件をいかに減らすかが一つ目のポイントとなります。

- ソファやベットへの飛び乗り

- フローリングなどの滑る床材での生活

- 体重過多

- 投げたボールを追ったりなどの不規則な動き

脱臼による炎症の蓄積を抑える

脱臼するたびに発生する骨表面の炎症は、骨表面のダメージの蓄積を助長します。レーザー治療やサプリメント、鎮痛消炎剤などの薬物治療を適切に利用することで、病態の進行を緩やかにします。

不安定性が強い場合には、固定(包帯法や装具)による安定化を得る

一定期間の固定により膝関節の繊維化を起こし安定化を試みる方法です。関節の可動範囲は狭まりますが、日常生活に支障のない範囲で歩行が可能です。

痛み対策

慢性的な痛みは、痛みの感受性を増幅させることで、さらに痛くなるという悪循環の原因となります。痛みがある場合には、適切な薬物治療による慢性痛の対策が有効です。

手術後のケアとリハビリ

愛犬が再び元気に動けるようになるまでには、ご自宅でのケアとリハビリテーションが非常に重要です。

| 術後の安静 | 抜糸までの14日間は、術部保護のためにも厳重な安静が必要です。また、階段の昇り降り、ソファやベッドへの飛び乗りは、術肢への負担にとどまらず、健常肢への負担の増大となるため、可能な限り段差の少ない環境の準備をお願いします。 |

| 投薬と創部ケア | 処方されたお薬を正確に与え、手術した部位を舐めたり噛んだりしないよう、必要な場合はエリザベスカラーなどを装着ください。 |

| 運動器への配慮 | 急な運動や、階段の昇り降り、高所からの飛び降りなどは、術部に負担をかけるだけでなく、負担が増加している他の健常肢への新たな傷害を引き起こす危険があるため、避ける必要があります。 |

| リハビリテーション | 運動器の機能回復にはリハビリが有効です。基本的には徐々に体重負荷を上げていくことで自然なリハビリテーションが可能となりますが、回復が遅れている場合には、レーザー治療やご自宅でのストレッチ運動などを積極的に行っています。 |

| 継続的なサポート | 術後の回復は、年齢や基礎疾患によって一様ではありません。術後、根気よくリハビリテーションに挑まないといけないケースもあります。オーナーの方々とともに、必要なケアをしっかりとサポートさせて頂きます。不安点や心配点など、『術後の声』としてアンケート形式でまとめています。ぜひご参照ください。 |

まずはご相談ください

愛犬にスキップするような歩き方や、足を痛がる様子が見られる、以前より散歩に行きたがらなくなったなど、膝の症状でお悩みでしたら、お気軽にご相談にいらしてください。病気や治療に対する不安を少しでも取り除けるよう、私たちがお力になります。